An diesem Sonntag Morgen haben Arne und Christof einen Artikel ins MZ-Forum gesetzt, der an Professionalität den Standardwerken von NN oder Wildschrei vergleichbar ist! Eine derat gute Beschreibung des MZ-Getriebes habe ich bis dato noch nicht gesehen. Das MZ-Getriebe hat seinen Schrecken für mich verloren. Ich bedanke mich für diese perfekte Arbeit, die ich euch nicht vorenthalten möchte: Problemlösungen für das grosse 5-Ganggetriebe.

Gewidmet dem MZ Forum für MZ Fahrer, http://mz-forum.com

Verfasst von den Forumsmitgliedern ETZploited und Christof im September 2009.

Mit Dank an die Unterstützung durch Kerzengesicht13 und Lorchen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die kommerzielle Nutzung ist untersagt, die Weitergabe des vollständigen und unveränderten Dokuments für private Zwecke gestattet.

Literatur

[NM81] Heinz Neuber, Karlheinz Müller (1981): Wie helfe ich mir selbst – MZ Motorräder,

1. Auflage, Berlin, VEB Verlag Technik

Hinweise zur Funktion des Schaltautomaten

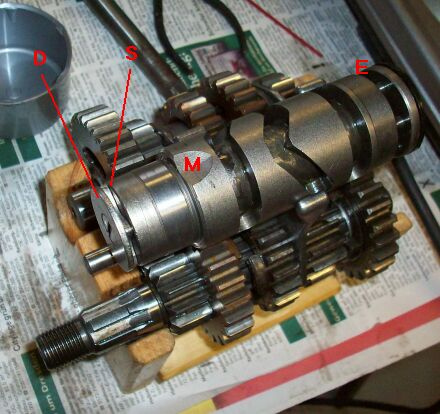

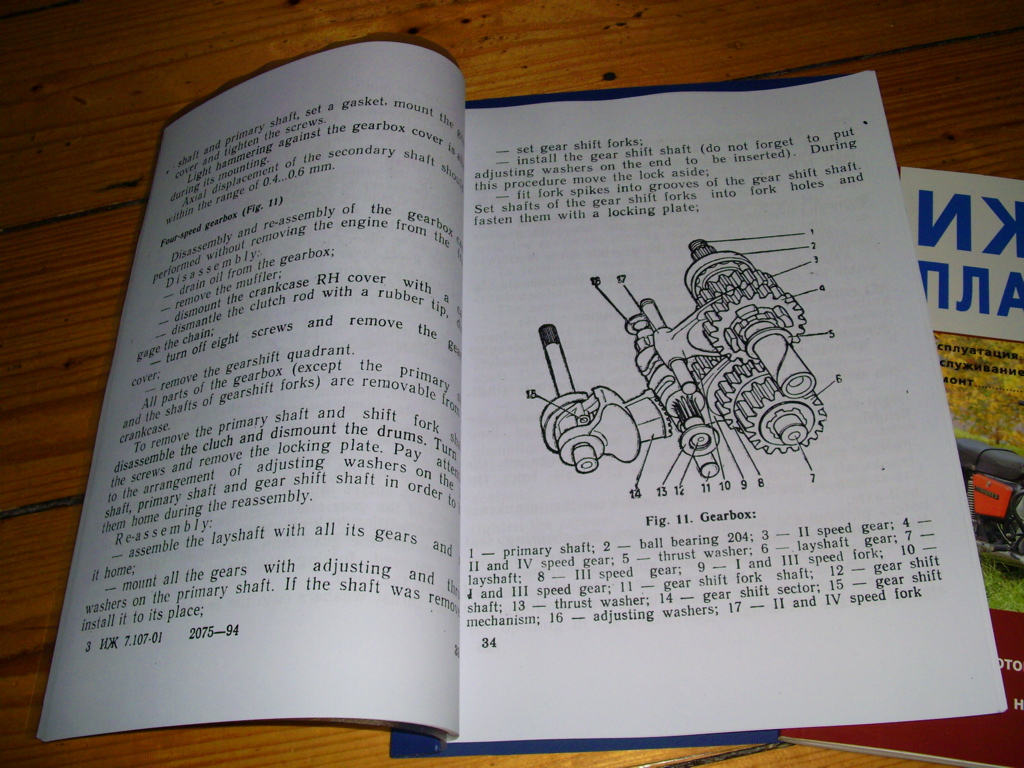

Abb.1 Getriebe (A…Antriebswelle, B…Abtriebswelle) und Schaltautomat (1…Schaltwelle mit Schaltstück, 2…Schaltwalze, 3…Schaltgabelführungsbolzen mit Schaltgabeln)

Das Getriebe besteht aus einer An- und Abtriebswelle (A und B, Abb.1) mit stirnverzahnten Schalt- und Gang- bzw. Losrädern. Die Zahnflanken der durch An- und Abtriebswelle gegenseitig gepaarten Zahnräder stehen im ständigen Eingriff; Beim Schalten werden die Zahnräder durch Schaltgabeln über Führungsnuten verschoben.

Nähere Einzelheiten dazu finden sich im Aufsatz „Funktionsweise Getriebe 5 Gang TS/ETZ 250 und 4 Gang TS 250“

Bei Betätigung des Schalthebels beim Schalten wird die Drehbewegung der Schaltwelle (1) durch die Schaltwalze (2) in Linearbewegungen der Schaltgabeln umgewandelt.

Die Gabeln werden von der Walze synchron bewegt und dabei vom Schaltgabelführungsbolzen (3) geführt, siehe Abb.2 und 3. Dieser Schaltautomat wird technisch auch Schrittschaltwerk genannt.

Abb.2 Montagevorrichtung mit A…Antriebswelle, B…Abtriebswelle, 3…Führungsbolzen und Schaltgabeln G10…Schaltgabel #010, G11…Schaltgabel #011 G12…Schaltgabel #012;

X…Verlängerung des Führungsbolzens zur Führung des Schaltarretierhebels

Beachte: Im [NM81], S.150, Abb. 2.15.71 erfolgt die Bezeichnung der Schaltgabeln in falscher Reihenfolge!

Hinweis: Da beide Wellen, Schaltgabeln und Walze bei der Montage des Motors als Paket in die Gehäusehälfte eingesetzt werden müssen, bietet sich zum Zusammenstecken derselben die leicht selbst zu fertigende, in Abb. 2 gezeigte Montagehilfe an; damit liegen die beiden Wellen parallel und Führungsbolzen sowie Schaltwalze können leicht aufgesteckt werden.

Das Zusammenstecken erfolgt „kopfüber“.

Abb.3 Mit Schaltwalze komplettiertes Paket; E…Eingriff für Schaltstück der Schaltwelle (1), Abb.1, M…Mulde für Leergangsarretierung, S…Schaltstern, D…Deckscheibe

Eine Besonderheit dieser Schaltung ist, dass die Gänge durch den Schalthebel nur vorgelegt werden. Das endgültige Einlegen und Arretieren der Gänge übernimmt dabei der federbelastete Arretierhebel (SH) siehe Abb. 4 (befindlich hinter dem Primärtrieb unter dem linken Motorseitendeckel). Beim Schaltvorgang wird dabei je nach Gang die Feder durch den Hebel und den Schaltstern (S) (auf der Schaltwalze hinter der Deckscheibe (D)) vorgespannt. Dabei kommt die Rolle (R) meist ein kleines Stück hinter dem höchsten Punkt am Stern zum stehen; Bei der Rückkehr des Ganghebels in die Ruheposition entspannt sich die Feder und die Rolle dreht dabei die Schaltwalze in die endgültige Position.

Hinweis: Die Gänge werden dadurch schonend und geräuscharm eingelegt; Zusätzlich entfallen dabei die vom 4-Gang-Getriebe bekannten langen Schaltwege.

Abb.4 Schaltarretierung, außerhalb des Rumpfmotors unterhalb des Primärtriebs gehalten;

A…Antriebswelle, SH…Schaltarretierhebel, R…Rolle am Schaltarretierhebel, X…Schaltgabelführungsbolzen siehe Abb.2, D…Deckscheibe der Schaltwalze siehe Abb. 3

Abb. 5. zeigt das Zusammenspiel der Rolle (R) und des Schaltsterns (S).

Abb.5 Form des Schaltsterns und Drehrichtung der Walze beim Schalten, 1-5…Positionen für Gänge 1-5, L…Leergang

Daraus ist auch schematisch die Einbauposition des Schaltsterns in Abhängigkeit des gerade eingelegten Ganges ersichtlich, die in der Literatur nirgends erwähnt wird.

Der Leergang (und beim 5-Gang-Getriebe nur dieser) wird über die Leergangarretierungsschraube fixiert. Diese an der Unterseite des Motorblocks befindliche Schraube besitzt eine Hohlbohrung, in der eine federbelastete Kugel gegen die Schaltwalze drückt und in Position des Leergangs in der Mulde (M), siehe Abb. 3, ruht; Ersichtlich auch in Abb. 6.

Abb.6 Position der Leergangarretierungsschraube L

Hinweis: Sollte die Leergangarretierungsschraube versehentlich beim Ölablassen herausgedreht worden sein, kann sie einfach samt Feder und Kugel wieder hineingedreht werden. Dabei ist die Flachdichtung (Aluring zwischen Gehäuse und Schraubenkopf) nicht zu vergessen.

Auf die Schaltbarkeit des Getriebes hat sie keinen Einfluss, das Fehlen von Feder und Kugel birgt jedoch die Gefahr, dass im Stand ungewollt der erste oder zweite Gang einrastet.

Nun nochmals zurück zu den eingangs nur kurz erwähnten Getriebezahnrädern.

Sie besitzen entweder Schaltklauen oder Fenster (bei den Gangrädern der Abtriebswelle), durch die beim gegenseitigen Ineinandergreifen der Kraftschluss erfolgt und somit die Übertragung des Kraftflusses gewährleistet wird, siehe Abb. 7.

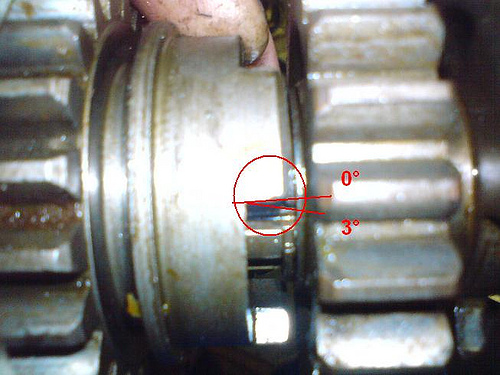

Hierfür sind die seitlichen Kanten der Klauen im Winkel von 3° hinterschnitten, siehe Abb.8

(Beachte: Hinterschneidung der älteren Viergangmotoren im Winkel von 5°.)

Abb.7 Abtriebswelle mit G1…Gangrad 1. Gang, S13…Schaltrad 1./3. Gang, G3…Gangrad 3.Gang, G2…Gangrad 2. Gang, S2… Schaltrad 2.Gang

Die Schalträder auf der Abtriebswelle haben Schaltklauen, die Gangräder (auch als Losräder bezeichnet) Fenster

Abb.8 Hinterschneidung an den Schaltklauen

Verschleiß am Getriebe

Schaltgabeln

Sie müssen rechtwinklig zum Führungsbolzen stehen und dürfen nicht mehr als 0,4mm eingelaufen sein. Nicht rechtwinklige stehende Gabeln wird man im Regelfall bei der Demontage schon an den Anlassfarben erkennen. Blau angelaufene Gabeln sind ausgeglüht und müssen gewechselt werden, sie haben ihre Härte verloren, siehe Abb. 9.

Gangräder

Sind die Fensterkanten abgenutzt, müssen diese getauscht werden, siehe Abb. 12.

Schalträder

Fehlende Hinterschneidung und abgenutzte Kanten erfordern auch hier einen Tausch, siehe Abb. 10. und 11.

Abb.9 Schaltgabel, die deutliche Einlaufspuren und Anlassfarben aufweist

Abb.9 Schaltgabel, die deutliche Einlaufspuren und Anlassfarben aufweist

Abb.10 Im Hintergrund restlos verschlissenes Schaltrad, im Vordergrund zugehöriges verschlissenes Gangrad

Abb.10 Im Hintergrund restlos verschlissenes Schaltrad, im Vordergrund zugehöriges verschlissenes Gangrad

Beachte: Ist die Hinterschneidung eines Schaltrades soweit abgenutzt, dass im Betrieb des Fahrzeugs schon einzelne Gänge nicht mehr einrasteten oder ständig wieder ausrasteten (häufig betroffen ist der 3. Gang, etwas weniger häufig auch der 2.), so sind neben dem Schaltrad im Regelfall auch das zugehörige Gangrad wie auch die zugehörige Schaltgabel betroffen und müssen ebenfalls getauscht werden. Beim Ausrasten des Schaltrades werden die Fensterkanten des Gangrades übermäßig belastet, und die Schaltgabel, die das Schaltrad festhalten „muss“, läuft innerhalb kürzester Zeit ein. Sind bei einer Motorrevision deutlich sichtbare Abnutzungen der Hinterschneidungen sichtbar, sollten die entsprechenden Zahnräder vorsorglich getauscht werden, um Folgeschäden zu vermeiden.

An der Abtriebswelle unterliegen die Kanten in Motordrehrichtung, bei der Antriebswelle die Kanten gegen die Motordrehrichtung dem höchsten Verschleiß.

Abb.11 Schaltrad 1./3. Gang mit verschlissener Hinterschneidung

Abb.12 Blick auf die Fensterkanten des zugehörigen Gangrades 3. Gang (durch die Fenster des Gangrades 2. Gang hindurch). Man erkennt das ausgeschlagene Fenster und die ausgeschlagene Klaue.

Ungeachtet dessen werden die Getrieberäder unbrauchbar durch Risse, Ausbrüche und Beschädigungen der Zahnflanken.

Beachte: Grundsätzlich hängt die ordnungsgemäße Funktion von Getriebe und Schaltautomaten von sachgemäßer Montage und Wartung ab.

Stets ist die richtige Einstellung der Kupplung sowie die richtige Füllmenge eines geeigneten Getriebeöls zu gewährleisten.

Häufige Schaltprobleme: Fehlerbild, Ursache, Abhilfe

1. Schalthebel kehrt nicht in Position zurück, hängt nach unten

Rückholfeder der Schaltwelle durch Ermüdung gebrochen

Motor ausbauen; Laufgarnitur, Lichtmaschine und Sekundärtrieb entfernen; rechte Gehäusehälfte öffnen, Schaltwelle herausziehen (siehe Abb. 13) und Feder wechseln.

Abb.13 Halb herausgezogene Schaltwelle mit Rückholfeder (1),

Abb.13 Halb herausgezogene Schaltwelle mit Rückholfeder (1),

Schaltanschlag für Feder (2)

2. Einzelne Gänge springen heraus (insbesondere dritter oder zweiter Gang)

Schalträder verschlissen, siehe obiger Abschnitt „Verschleiß am Getriebe“

Komplettzerlegung von Motor und Getriebe notwendig

3. Mehrere oder alle Gänge rasten beim Schalten nicht ein oder die Schaltung hakt

Deckscheibe des Schaltarretierhebels locker oder gelöst (vgl. Abb. 4, dort ist die Deckscheibe D sichtbar locker); Arretierhebel ausgeklinkt; Feder ausgeklinkt oder gebrochen Linken Seitendeckel des Motors abnehmen; Versuch der Kontrolle des Arretierhebels und der Deckscheibe (das Primärtriebsrad ist im Weg!);

Falls er nicht bloß aus der Führung in der Schaltwalze gesprungen ist und wieder eingeklinkt werden kann, dann Demontage Kupplung und Primärtrieb

Aufsetzen des Schaltsterns siehe Abb. 5, Senkkopfschraube sichern (Körnerschlag, Schraubensicherung)

Schaltgabeln verzogen

Mögliche Folge von Gewalteinwirkung auf die Schaltwelle; Zerlegung des Motors notwendig.

Axialspiel der Abtriebswelle zu groß

Siehe Abschnitt 4.

4. Schaltschwierigkeiten, evtl. jeweils nur beim Hoch- oder Runterschalten in den dritten Gang

Die schwimmend gelagerte Getriebeabtriebswelle wandert im Gehäuse, da Axialspiel nicht oder nicht richtig ausdistanziert wurde

Dann lässt sich die Abtriebswelle am betriebswarmen Motor mit Gummihammer unter sanften Schlägen merklich wieder zurücktreiben

Sekundärtrieb abbauen, Dichtkappe Abtrieb entfernen, Luft zwischen Dichtkappe und Abtriebslager auf 0.2-0.4mm mittels Distanzscheiben ausdistanzieren.

Exakt: Abstand A (= Abstand Lageraußenring – Dichtfläche Motorengehäuse), Abstand D (= Dichtungsdicke, Papierdichtungen gewöhnlich mit 0.5mm Stärke), Abstand B (Abstand Dichtfläche der Kappe – Anlagefläche Distanzscheibe) messen; die erforderliche Gesamtdicke der Distanzscheiben (in verschiedenen Dicken erhältlich) s ergibt sich aus s = (A + D) – (B + 0.2 … 0.4)

| Abb.14 Abstand A zwischen Lageraußenring und Dichtfläche des Gehäuses mittels Tiefenlehre messenBeachte: Eine Fehlerdiagnose anhand der auftretenden Symptome ist nicht zwingend eindeutig. Ggf. bietet es sich an, mit den Prüfungen bzw. der Diagnose von Punkt 4 in Richtung Punkt 2 vorzugehen. | |

So könnte Kathy II dann irgendwann aussehen. Eine sehr schöne Farbe, auch wenn dann jeder glaubt, diese Maschine gehöre Nachbar Egon. Aber damit kann ich leben.

So könnte Kathy II dann irgendwann aussehen. Eine sehr schöne Farbe, auch wenn dann jeder glaubt, diese Maschine gehöre Nachbar Egon. Aber damit kann ich leben.